離婚に伴う財産分与と預貯金

目次

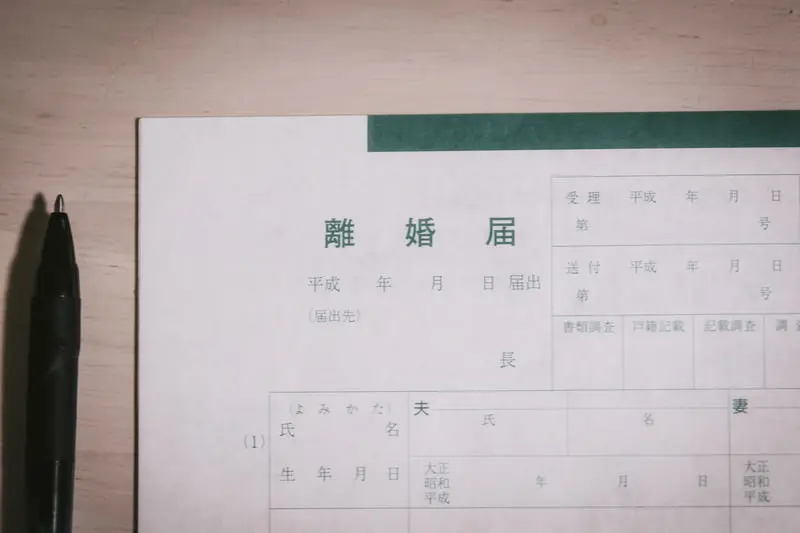

はじめに

渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を運営している弁護士の馬場洋尚と申します。このコラムでは、財産分与の中でも特に中心となる「清算的財産分与」に焦点を当て、夫婦の財産の中でも多くの割合を占めることが多い「預貯金」がどのように扱われるのかについて、詳しく解説していきます。

財産分与とは?

離婚する夫婦にとって、財産分与は離婚後の生活を支える基盤となるため、非常に重要な問題です。財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を、離婚に際して公平に分配する手続きを指します。この財産分与には、主に3つの要素があるとされています。

【清算的財産分与】: 婚姻中に夫婦が協力して得た実質的な共有財産を、それぞれの貢献度に応じて清算・分配するもの。これが財産分与の中心的な要素です。

【扶養的財産分与】: 離婚によって一方の配偶者が経済的に困窮する場合に、その生活を維持するために行われる扶養的な給付です。

【慰謝料的財産分与】: 離婚の原因を作った有責配偶者が、相手方の精神的苦痛を賠償するために行われる給付の要素です。

婚姻前からの預貯金の扱い

夫婦の一方が婚姻前から保有していた預貯金は、「特有財産」として扱われます。特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から有する財産や、婚姻中であっても親からの相続や贈与によって得た財産を指します。

この特有財産は、夫婦が協力して築いた財産ではないため、原則として財産分与の対象から除外されます。したがって、離婚時の財産分与を考える際には、まず夫婦それぞれの預貯金の中から、この特有財産に該当する部分を特定し、分与対象となる共有財産と区別する必要があります。

ただし、ある預貯金が特有財産であると主張するためには、その預貯金が婚姻前から有していたものであること、そして財産分与の基準時(通常は別居時または離婚時)においても残存していることを立証する必要があります。この立証は、預金の種類によって難易度が異なります。

【定期預金など】:婚姻前に預け入れたことが明らかで、その後大きな変動がない定期預金や定期積金などは、婚姻時の残高がそのまま特有財産として認められやすい傾向にあります。

【普通預金】:日常的な入出金が頻繁に行われる普通預金の場合、婚姻時に存在した残高が、その後の生活費の支払いや給与の振込などによって婚姻後の財産と混ざり合ってしまい、特有財産としての独立性を失ってしまうことがあります。この点については後ほど詳しく解説します。

婚姻後に増加した預貯金

婚姻期間中に夫婦の協力によって形成・維持された預貯金は、たとえその名義が夫または妻のどちらか一方のものであっても、「共有財産」として財産分与の対象となります。これは、夫の給与収入から形成された預貯金であっても、妻が家事や育児を通じてその資産形成に貢献したと考えられるためです。

他方配偶者の財産情報把握の重要性

財産分与を進めるにあたっては、まず夫婦それぞれが保有する預貯金口座について、以下の情報を正確に把握し、リストアップすることが重要です。

⑴ 金融機関名

⑵ 支店名

⑶ 口座の種類(普通、定期など)

⑷ 口座番号

⑸ 基準時(別居時など)の残高(可能であれば全ての出入金履歴)

これにより、財産分与の対象となる預貯金の全体像を明確にすることができます。休眠口座なども含め、漏れなく確認することが望ましいでしょう。

婚姻後の給与の振込先口座の扱い

⑴ はじめに

財産分与の実務において、しばしば問題となるのが、婚姻前から保有していた特有財産である預金口座に、婚姻後の給与が振り込まれるなどして、特有財産と共有財産が混在してしまったケースです。このような預金口座をどのように評価し、分与対象額を算定するかについては、複数の考え方が存在します。

⑵ 考えられる複数の算定方法

特有財産と共有財産が混在した預貯金の扱いについては、主に以下の2つの考え方があります。

【差額説】:これは、財産分与の基準時における預金残高から、婚姻時の預金残高(特有財産)を単純に差し引いた額を、財産分与の対象とする考え方です。計算が明快であるという利点があります。

【寄与割合説(混同説)】:これは、特有財産である預貯金と婚姻中に取得した収入が混じり合った時点で、特有財産は共有財産と混同され、もはや独立した特有財産としては存在しなくなったと考える見解です。この場合、口座の残高全体が一度共有財産とみなされた上で、元々の特有財産の額が、財産形成に対する特別な「寄与分」として考慮されることになります。

⑶ 実務上の通説的な見解

上記のうち、特に日常的に入出金が繰り返される普通預金については、実務上、後者の「寄与割合説(混同説)」に近い考え方が有力です。裁判実務では、普通預金は給与の受け取りや生活費の支払いなどに使われ、頻繁に入出金が行われるのが通常であるため、婚姻時に存在した残高は、その後の入出金を経て婚姻後の収入などと「渾然一体」となると考えられています。その結果、財産分与の基準時においては、もはや婚姻前の預金が特有財産として残存しているとは観念できない、と判断される傾向にあります。

したがって、実務上、普通預金について「基準時の残高から婚姻時の残高を単純に差し引いて財産分与額を計算する」という差額説の主張は、誤りであるとして退けられる可能性が高いと言えます。特有財産の存在を主張するためには、その財産が他の財産と混同されることなく、独立して維持されてきたことを示す必要があるのです。

当事者間の合意があれば自由な取り決めが可能

これまで解説してきた預貯金の扱いは、あくまで裁判所などで財産分与を決める際の法的な原則です。財産分与は、夫婦間の協議によって、これらの原則とは異なる内容で自由に合意することも可能です。例えば、法律上の分与割合(原則2分の1)とは異なる割合で分けることや、特定の財産を分与の対象から外すといった取り決めも、双方が納得していれば有効です。

預貯金の分与方法についても同様で、実務上は、特定の預金口座そのものを譲渡するという形ではなく、「相手方は、申立人に対し、本件離婚に伴う財産分与として、金〇万円を支払う」といった形で、金銭の支払いを約束するのが一般的です。これは、預金契約上の地位(預金債権)を譲渡するには金融機関の承諾が必要となる場合が多く、その手続きが煩雑であるためです。そのため、分与額に相当する金銭を、一方から他方へ振り込むなどの方法で支払うという合意が、円滑な解決のために広く用いられています。

まとめ

このコラムでは、離婚に伴う財産分与において、預貯金がどのように扱われるかについて解説しました。要点をまとめると以下のようになります。

婚姻前からの預貯金は「特有財産」として原則分与対象外ですが、共有財産と混在するとその性質を失うことがあります。

婚姻中に増加した預貯金は、名義を問わず「共有財産」として分与の対象となります。

特有財産と共有財産が混在した普通預金は、実務上、全体が共有財産とみなされ、特有財産分は寄与として考慮される考え方が有力です。

法的な原則にかかわらず、当事者間の合意によって柔軟な分与方法を決めることが可能です。

財産分与は、単なる財産の分配に留まらず、離婚後のそれぞれの新たな生活の基盤を築くための重要な手続きです。しかし、財産の評価や範囲をめぐって当事者の主張が対立しやすく、離婚に至った感情的なもつれも相まって、話し合いが紛糾し長期化することも少なくありません。

ご自身の状況で預貯金がどのように分与されるのか、どのような主張が可能なのか、不安や疑問がある場合には、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、客観的な視点から資産を評価し、あなたの離婚後の生活も見据えた上で、現実的で妥当な解決策を一緒に模索します。

離婚及び財産分与でお悩みの方は、渋谷駅付近の馬場綜合法律事務所へお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

馬場 洋尚

(ばば ひろなお)

東京都出身。

令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。

法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。